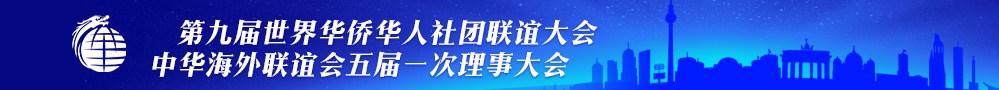

1986年发掘的湖北荆门包山二号楚墓,时代属于战国中期偏晚,墓主是曾担任楚国左尹的昭■,其身份相当于大夫一级贵族。墓中出土了各类器物约2000件,其中的彩绘漆奁(M2∶432,图一)尤为引人注目。漆奁盖外壁的彩绘漆画内容是比较少见的写实性场景,为研究先秦礼仪风俗、科学技术水平以及绘画艺术等,提供了极具价值的一手材料。然而,对于漆画结构及所描述场景的具体涵义,目前学界并无令人满意的解释,这对于进一步发掘漆画的价值,无疑是十分不利的。

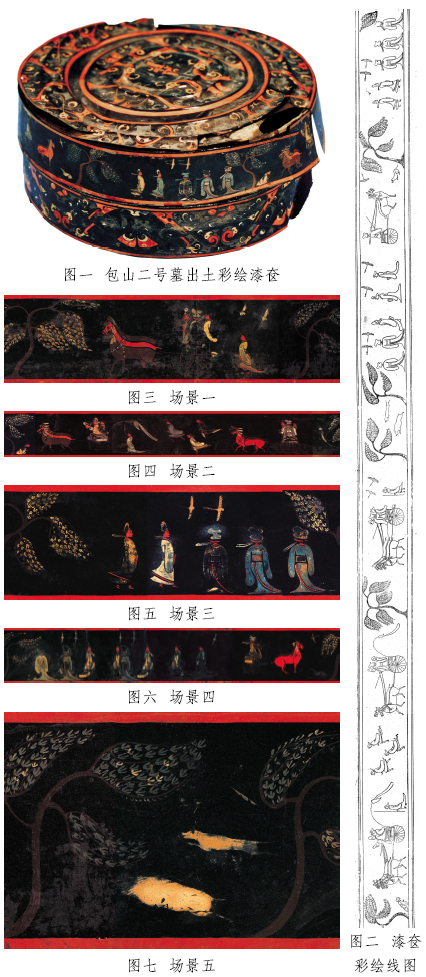

根据发掘报告,该漆画整幅通长87.4、宽5.2厘米。画面中共有二十六个人物、四乘车、十匹马、五株树、一头猪、两条狗和九只大雁(图二)。报告认为画面可以由树分为5段,其中前两段(图四、三)和后两段(图六、五)反映的分别是车马出行和出迎场面,因此将漆画称为“出行、迎宾图”。胡雅丽则称之为“聘礼行迎图”,她也将五段画面分为两组,认为两组分别表现了聘礼中出行和与之相向的迎宾场面。刘彬徽将其称为“金秋郊游图”。崔仁义将画面分为使者告主及远迎宾客两组四段,称之为“迎宾出行图”,以为此图反映的是大夫间朝觐礼仪。陈振裕认为画面描述的是包含一辆导车、两辆从车、一辆主车以及众多不同身份人物的楚国贵族车马出行图。彭德认为漆画反映的是墓主婚姻情况的“王孙亲迎图”,即新郎到岳父家迎接新娘的场景。张闻捷认为画面中的四个场景反映了周代的婚礼之图,并做了详细解读。

要对这幅图有一个比较正确的认识,首先要确定的是读图的方向。上引诸说一般都采取自左向右,即顺时针方向旋转漆奁读图。这有悖于古代一般的阅读习惯。两周时期,金文及简帛文献绝大多数都是向左行文的。长沙子弹库出土的楚帛书中与十二月有关的十二段边文,其阅读顺序自春至冬,正好也是由右至左,逆时针旋转帛书一周。这种阅读习惯贯穿整个古代中国。马王堆一号汉墓黑地彩绘棺上,绘有云气和各种神怪人物,其中的盖板可识别出“土伯”吃蛇组绘画,右侧板上有羊骑鹤组绘画,这两组绘画各由几幅图构成,均是左行,构成一定情节。东汉武梁祠右壁画像石上层绘自伏羲女娲至夏桀11位古帝王,按时间顺序自右向左依次罗列。事实上,巫鸿已经指出,武梁祠西壁、后壁、东壁构成一个完成的装饰单元,观看原祠堂上层画像时,须从右壁、后壁到左壁。漆奁彩绘的阅读顺序自然也不应例外。

第二个问题,是画面的首尾。画面按内容,可以分为出行和迎宾两组,但之前的解读都没有注意考虑阅读顺序,所以对于漆画起止的认识也都是错误的。我们认为,绘有犬、豕奔突的那一段(图七)为图画的末尾。其左侧的树为画面首尾衔接的标志。主要原因有两点:第一,整幅画以人物、车马为主,犬、豕奔跑与主题无关,不可能无故插在图中位置;第二,图中五棵树,前四棵形态各异,差别明显,唯有第五棵与第一棵,树干的屈曲方向、枝条的伸展形态,都十分相似,只是树叶的丰茂程度略有差异;第三,相较于其他几段,这一段明显空间狭窄、内容简略。我们怀疑,绘画者所摹的原本,可能本来只是一棵树,但因为在原画制作的过程中,最后留下的空白比较大,所以临时加画一棵树以及一猪一犬以填补空白。由此,可以确定漆画的分段顺序当如图三~图七。

对于上述场景的解释,有几点说明如下:(1)每段画面展示的只是相关场景中的核心部分。如场景一和四都只出现了一辆车,而根据场景二,此次出行至少有两辆车;场景三出迎人物,在场景四中没有完全画出,同样场景二的出行人物,也并非全数出现在场景四中。利用有限的空间表现足够丰富的内涵,一方面使画面结构紧凑,也节约了绘画者的精力和原材料。(2)场景一和四中马车未悬挂旗帜(即上文的“旜”),似与图二中车辆不同。按,《仪礼·聘礼》中使者受命出发,“敛旜”,郑注:“此行道耳,未有事也。敛,藏也。”之后至所聘国国境,方才“张旜”,入境又“敛旜”,直到到达国都近郊,才又“张旜”。可见,只有在礼仪活动中的某个节点才要张挂旗帜以标识身份或职责。漆画中场景一为初行,场景四宾主已经相见,并无标示身份的需要;场景二中主人派人跪迎宾客,恰与《聘礼》中使者到了所聘国国境情况类似,均需要向对方表明自己的身份,所以要“张旜”。(3)场景一的马车当即场景二中画面左侧的车;场景四的车与场景二画面右侧的车均为二马驾一车,驾车之马的颜色相同而站位相反,我们倾向于它们为同一辆车,马匹位置差异,或许是绘画者的疏失,但更可能是为了使图像对比鲜明,便于读者识别而有意为之。湖北荆门沙洋严仓1号战国楚墓漆棺上彩绘图像中,有多个驾车的画面,绘画者对每一对并行的马,施色形式都一致,即从读者来看,所有画面中处在内侧的马是一个颜色,而居于外侧的,统一为另一种颜色。漆奁彩绘的情况与之相同,这应当是受当时绘画技术的限制而出现的普遍情况。(4)场景二中执殳者步履舒缓,与整个场景驱驰的氛围不符,很有可能是绘画者直接复制的场景一中的人物形象,故二者形态、步伐并无二致,这应该是绘图过程中出现的偶误(出土简牍中也可见到古人抄写串行的情况)。(5)从场景四宾主见面抗礼的情况看,其身份应是匹敌的,而出行、迎宾人员众多显示他们地位较高,但具体相当于大夫或是士,则缺乏足够的证据而不能得出结论。(6)有的观点将画面中的人物与墓主联系起来,我们认为这是不妥的,如前所述,这件漆奁应是日常生活用器,而先秦时期人像一般被认为具有一定的巫术功能,可以对所绘人物产生直接影响,因而被视为一种“禁忌”,先秦考古发现中罕见神灵、祖先和帝王的肖像的原因也正是如此,日常用品肖现实人物而画像,就更不可能了。(7)另一方面,考古所见商周美术形象多为鸟兽、神怪、几何纹饰等,出现的人物形象比较少见,且基本都属于仆隶、俘虏之类的“非我族类”,显示受生产力水平影响,人们对自然的依赖仍然比较严重,并且多以瑰丽的想象来解释自然现象;东周尤其是战国时期较多出现的田猎、战争、祭祀、宴饮等绘画场景,则十分切合“国之大事,在祀与戎”的历史背景;漆奁以贵族相会的场面为主题,更加关注人本身的行为,人的活动尤其是礼乐活动成为绘画艺术的主题之一,昭示出战国时期人们逐渐挣脱旧有观念的束缚,开始认识到“有气、有生、有知,亦且有义”的人“最为天下贵”的理念。(8)从绘画艺术史角度讲,这是目前我国最早的一幅连环画,它比马王堆汉墓漆棺“连环画”不但时代早得多,而且内容更丰富,技法也成熟的多,表现出更高的艺术成就。

对于上述场景的解释,有几点说明如下:(1)每段画面展示的只是相关场景中的核心部分。如场景一和四都只出现了一辆车,而根据场景二,此次出行至少有两辆车;场景三出迎人物,在场景四中没有完全画出,同样场景二的出行人物,也并非全数出现在场景四中。利用有限的空间表现足够丰富的内涵,一方面使画面结构紧凑,也节约了绘画者的精力和原材料。(2)场景一和四中马车未悬挂旗帜(即上文的“旜”),似与图二中车辆不同。按,《仪礼·聘礼》中使者受命出发,“敛旜”,郑注:“此行道耳,未有事也。敛,藏也。”之后至所聘国国境,方才“张旜”,入境又“敛旜”,直到到达国都近郊,才又“张旜”。可见,只有在礼仪活动中的某个节点才要张挂旗帜以标识身份或职责。漆画中场景一为初行,场景四宾主已经相见,并无标示身份的需要;场景二中主人派人跪迎宾客,恰与《聘礼》中使者到了所聘国国境情况类似,均需要向对方表明自己的身份,所以要“张旜”。(3)场景一的马车当即场景二中画面左侧的车;场景四的车与场景二画面右侧的车均为二马驾一车,驾车之马的颜色相同而站位相反,我们倾向于它们为同一辆车,马匹位置差异,或许是绘画者的疏失,但更可能是为了使图像对比鲜明,便于读者识别而有意为之。湖北荆门沙洋严仓1号战国楚墓漆棺上彩绘图像中,有多个驾车的画面,绘画者对每一对并行的马,施色形式都一致,即从读者来看,所有画面中处在内侧的马是一个颜色,而居于外侧的,统一为另一种颜色。漆奁彩绘的情况与之相同,这应当是受当时绘画技术的限制而出现的普遍情况。(4)场景二中执殳者步履舒缓,与整个场景驱驰的氛围不符,很有可能是绘画者直接复制的场景一中的人物形象,故二者形态、步伐并无二致,这应该是绘图过程中出现的偶误(出土简牍中也可见到古人抄写串行的情况)。(5)从场景四宾主见面抗礼的情况看,其身份应是匹敌的,而出行、迎宾人员众多显示他们地位较高,但具体相当于大夫或是士,则缺乏足够的证据而不能得出结论。(6)有的观点将画面中的人物与墓主联系起来,我们认为这是不妥的,如前所述,这件漆奁应是日常生活用器,而先秦时期人像一般被认为具有一定的巫术功能,可以对所绘人物产生直接影响,因而被视为一种“禁忌”,先秦考古发现中罕见神灵、祖先和帝王的肖像的原因也正是如此,日常用品肖现实人物而画像,就更不可能了。(7)另一方面,考古所见商周美术形象多为鸟兽、神怪、几何纹饰等,出现的人物形象比较少见,且基本都属于仆隶、俘虏之类的“非我族类”,显示受生产力水平影响,人们对自然的依赖仍然比较严重,并且多以瑰丽的想象来解释自然现象;东周尤其是战国时期较多出现的田猎、战争、祭祀、宴饮等绘画场景,则十分切合“国之大事,在祀与戎”的历史背景;漆奁以贵族相会的场面为主题,更加关注人本身的行为,人的活动尤其是礼乐活动成为绘画艺术的主题之一,昭示出战国时期人们逐渐挣脱旧有观念的束缚,开始认识到“有气、有生、有知,亦且有义”的人“最为天下贵”的理念。(8)从绘画艺术史角度讲,这是目前我国最早的一幅连环画,它比马王堆汉墓漆棺“连环画”不但时代早得多,而且内容更丰富,技法也成熟的多,表现出更高的艺术成就。