并驾齐驱的虎与龙

并驾齐驱的虎与龙

东汉时期龙虎纹铜镜,芝加哥艺术博物馆,馆藏编号:rx17560/518

这件艺术品展现的画面有着丰满的结构和立体的造型,描绘的龙与虎活灵活现。古人本就相信铜镜具有消灾避难、免除不幸的作用。它与龙虎纹的结合,体现的不仅仅是当时工匠的巧思奇想和铸铜技术的高超,还有民间对于好运的向往。

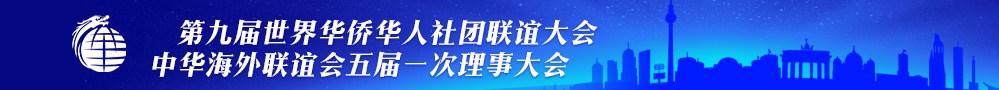

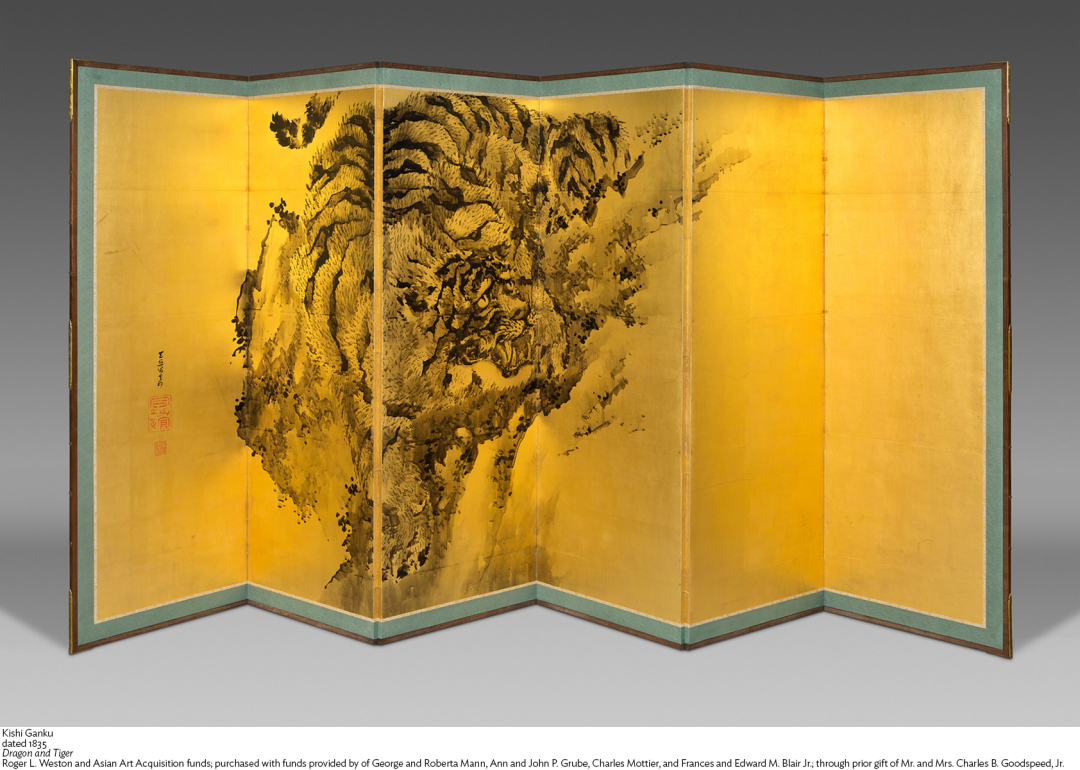

岸驹,《龙虎图屏风》,1835年,芝加哥艺术博物馆,馆藏编号:2016.314a-b

活跃于江户时代中后期的岸驹(Kishi Ganku)画虎堪称一绝。这对折叠屏风就由他绘制,龙虎之斗的惊心动魄被刻画得淋漓尽致:展露獠牙的猛虎屹立于山岩之上,一声咆哮震天撼地,与盘踞天边的巨龙激烈对峙。在岸驹笔下,老虎身手矫健,神情专注且威武。站在屏风之外,我们似乎能听见它那浑厚的吼声,感受到它的王者气魄。

清代花纹虎形枕,芝加哥艺术博物馆,馆藏编号:1964.858

瓷枕始烧于隋代,在唐宋时期进入繁荣阶段,出现各式各样的造型,设计精致的纹样也层出不穷,其中最惹人注目的当属虎形枕。在制瓷技术走向巅峰的宋代,使用虎形瓷枕蔚然成风。金代,战乱平息后制瓷业恢复发展,虎形枕的人气有增无减。原因大体可以归结为两点。一,在民间传说的影响下,人们普遍相信虎能驱邪,能保护家庭免受疾病的侵扰。二,磁州窑在北宋迅速崛起,一跃成为北方最大的民窑体系之一,它引领时尚,烧制的虎形枕数不胜数。

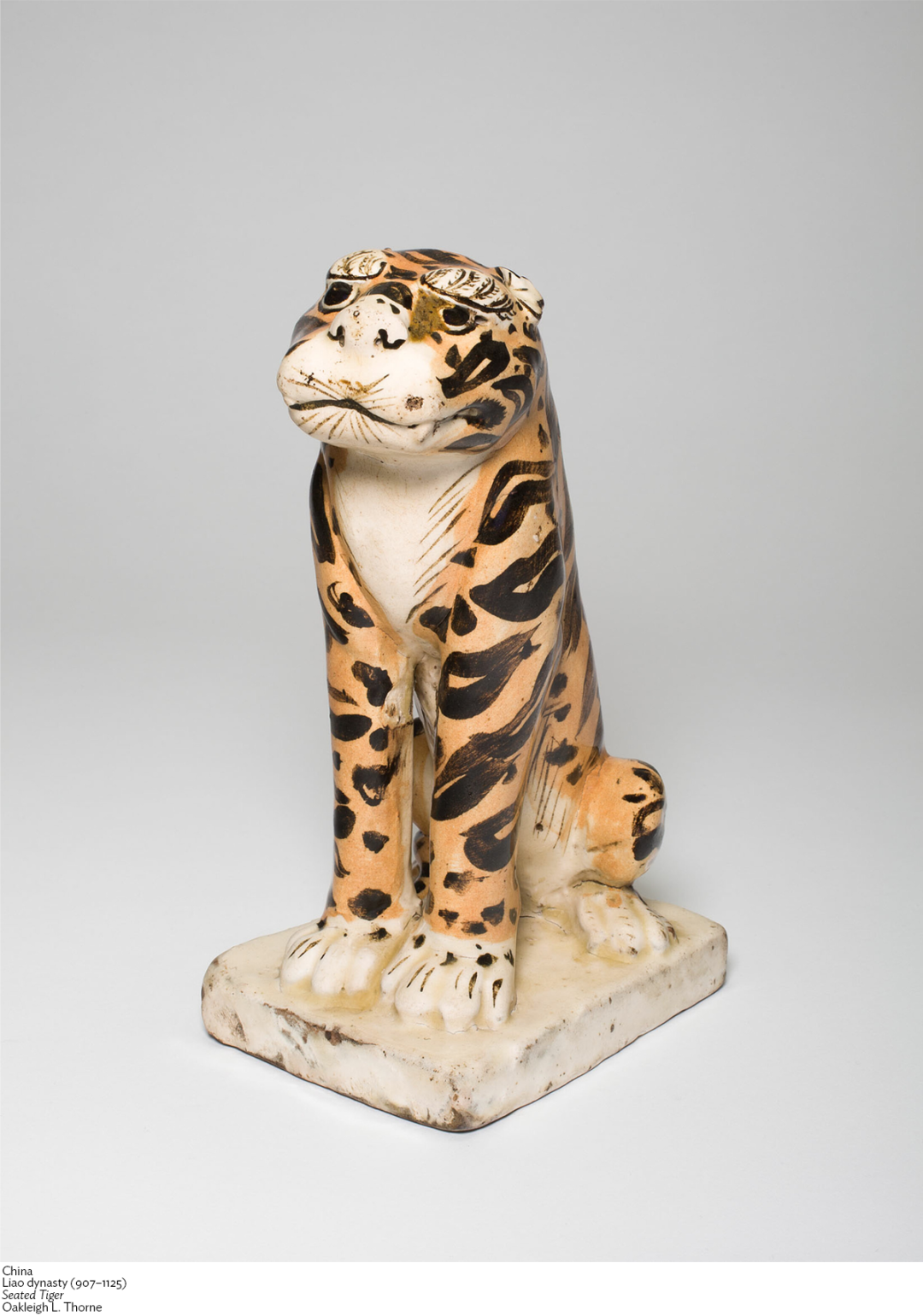

辽代虎坐像,芝加哥艺术博物馆,馆藏编号:1968.705

虎形象在今天的中国民俗生活中仍然可见。虎头帽、虎头鞋、布老虎......这些手工吉祥物已经走入我们的日常生活,寄托的是希望孩子健康成长的美好愿望。

礒田湖龙斋,《龙虎斗》,1780年,芝加哥艺术博物馆,馆藏编号:1935.402

江户时代,浮世绘兴起,日本绘画的主题由宫廷文化转向市井生活。无论是艺伎舞女、武士、剧院演员,还是社会时事、民间传说、历史典故,亦或是名山秀水,画家都能将其生动演绎,为观者讲述一幕又一幕引人入胜的故事,反映当时的人间百态和平民阶层丰富的思想情感。

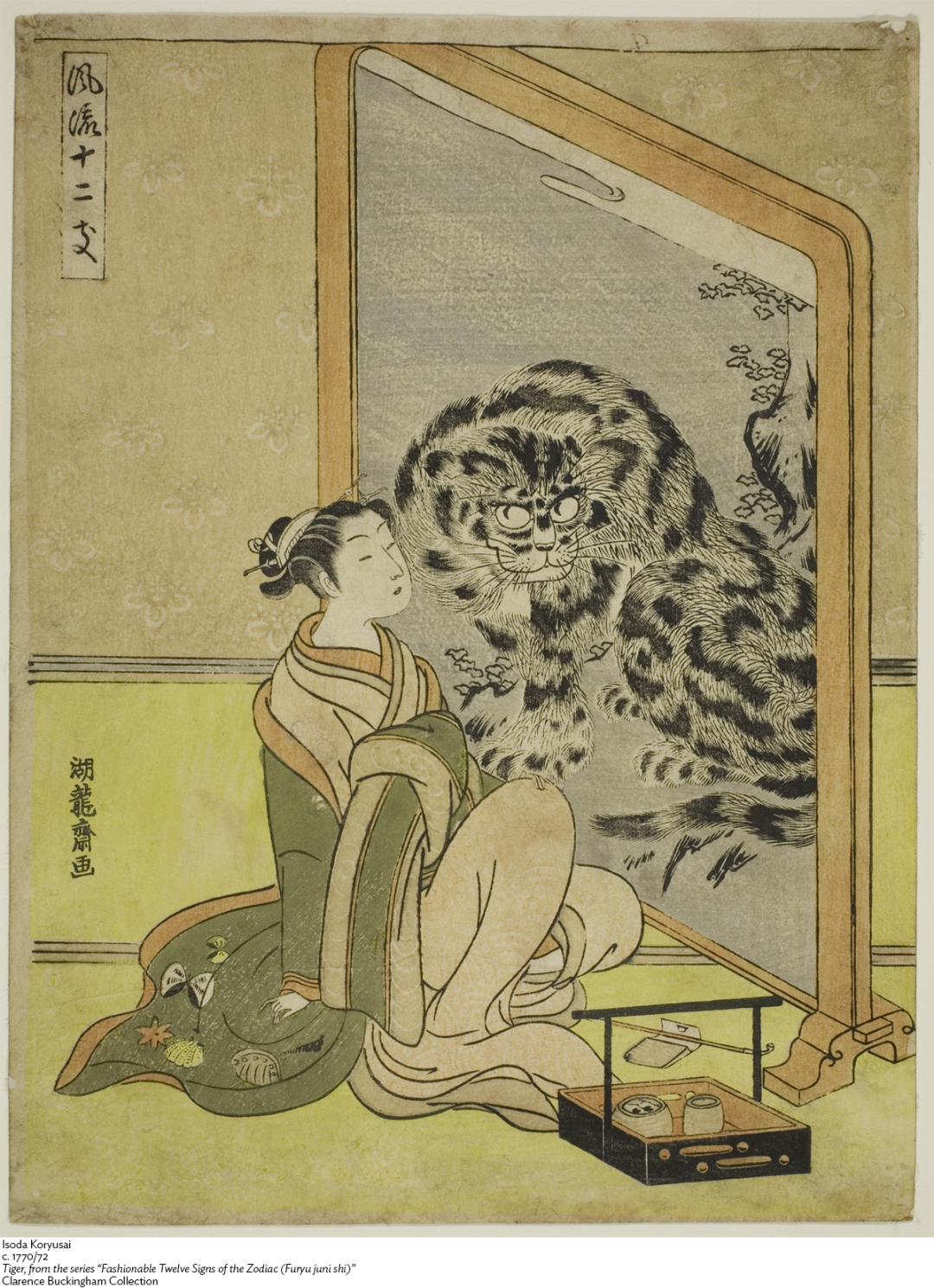

礒田湖龙斋,《虎》(出自“风流十二生肖”系列),1770/72年,芝加哥艺术博物馆,馆藏编号:1928.948

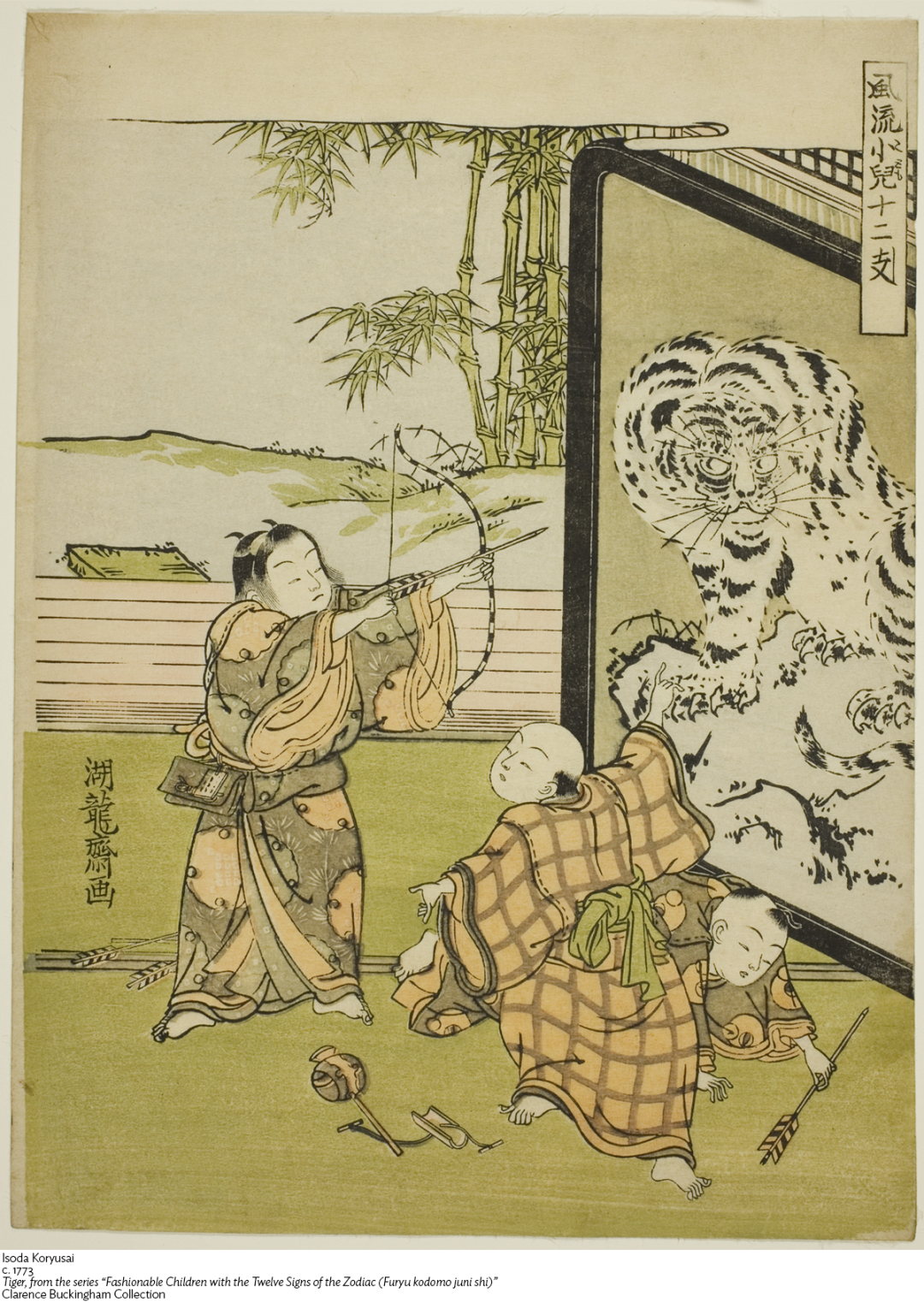

礒田湖龙斋,《虎》(出自“风流小儿与十二生肖”系列),1773年,芝加哥艺术博物馆,馆藏编号:1925.2209

鸟居清满(Torii Kiyomitsu)爱描绘时而繁华时而寂寥的花街柳巷,也爱勾勒歌舞伎演员和舞女。在他画笔之下,男性庄重,女性窈窕。鸟居清满对服饰细节的处理也极其细腻。即便是再复杂的纹饰,他也能鲜活地还原。正值新年,他又提笔记录下虎图屏风前助兴的演员。她们身着色彩亮丽的服装,手捧乐器敲出节奏,步伐轻快,极富动感和韵律。与舞者相伴的老虎姿态端正,却略带一丝调皮,为画面注入新的生机。在如此喜庆的场合下,人与百兽之王相处甚欢,好一派祥和之景。

鸟居清满,《虎图屏风前为新年助兴的艺人》,18世纪,芝加哥艺术博物馆,馆藏编号:1925.1999

从宫殿到寺庙到平民住宅,从纸质到丝质,几个世纪以来,屏风在日本人的生活中扮演着重要角色。这三张版画也带我们再度认识到这点。

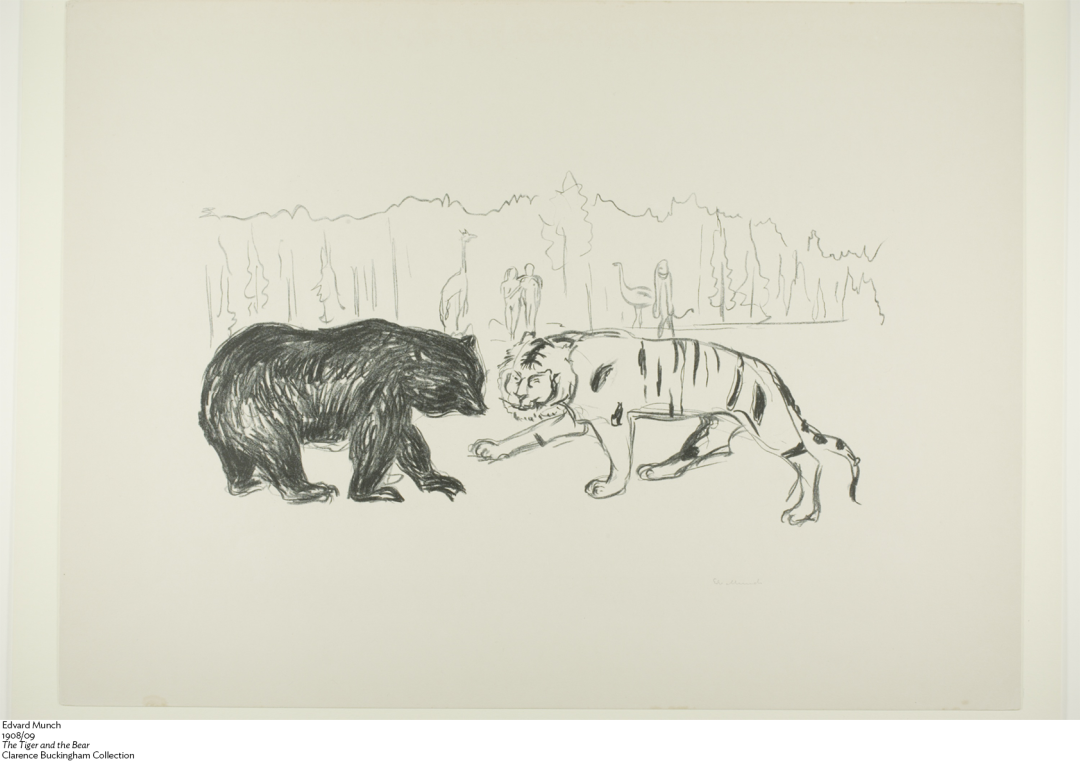

爱德华·蒙克,《虎与熊》,1908/09年,芝加哥艺术博物馆,馆藏编号:1963.346

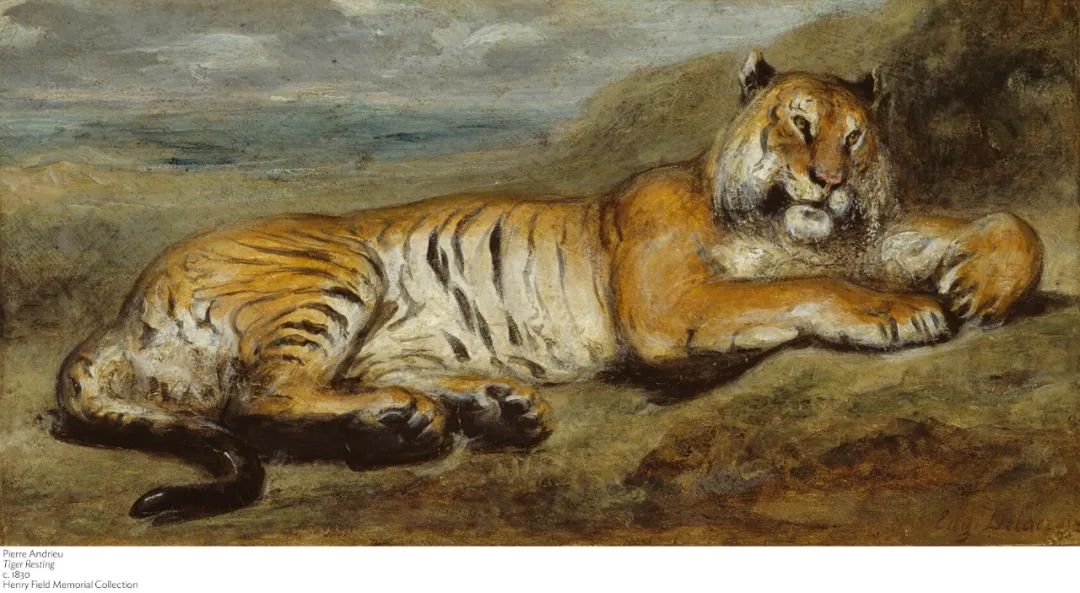

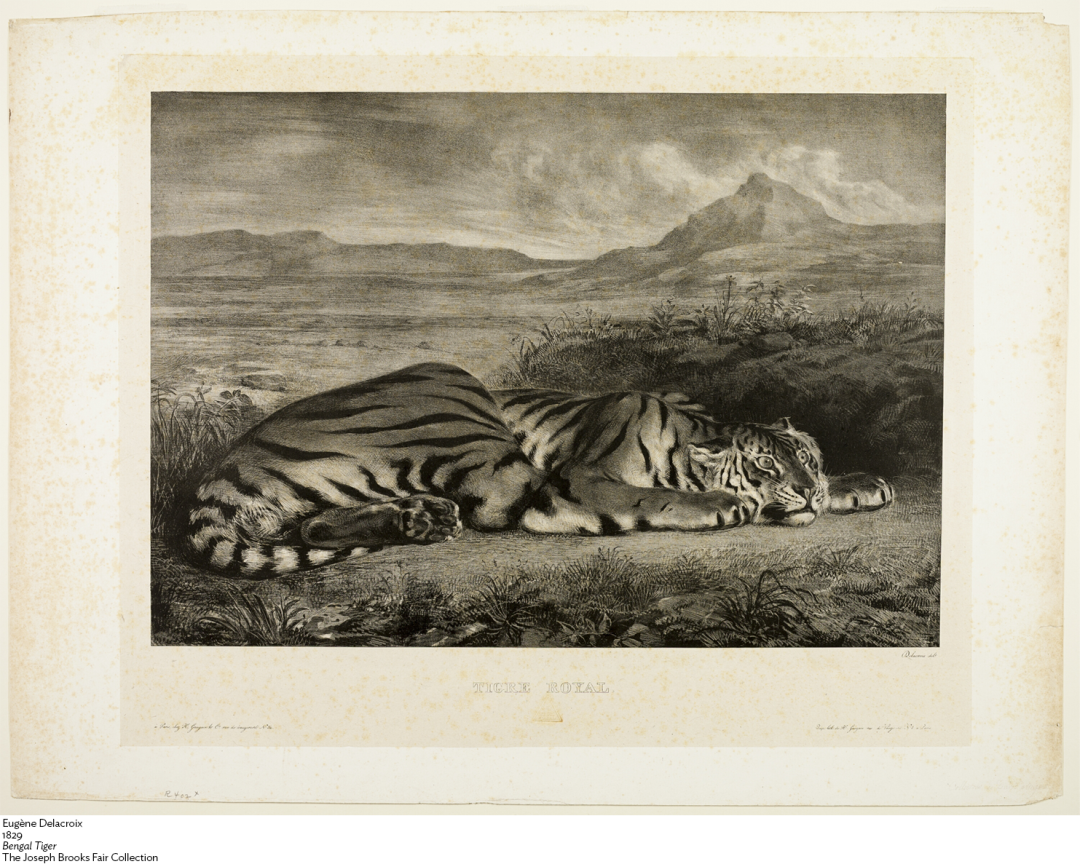

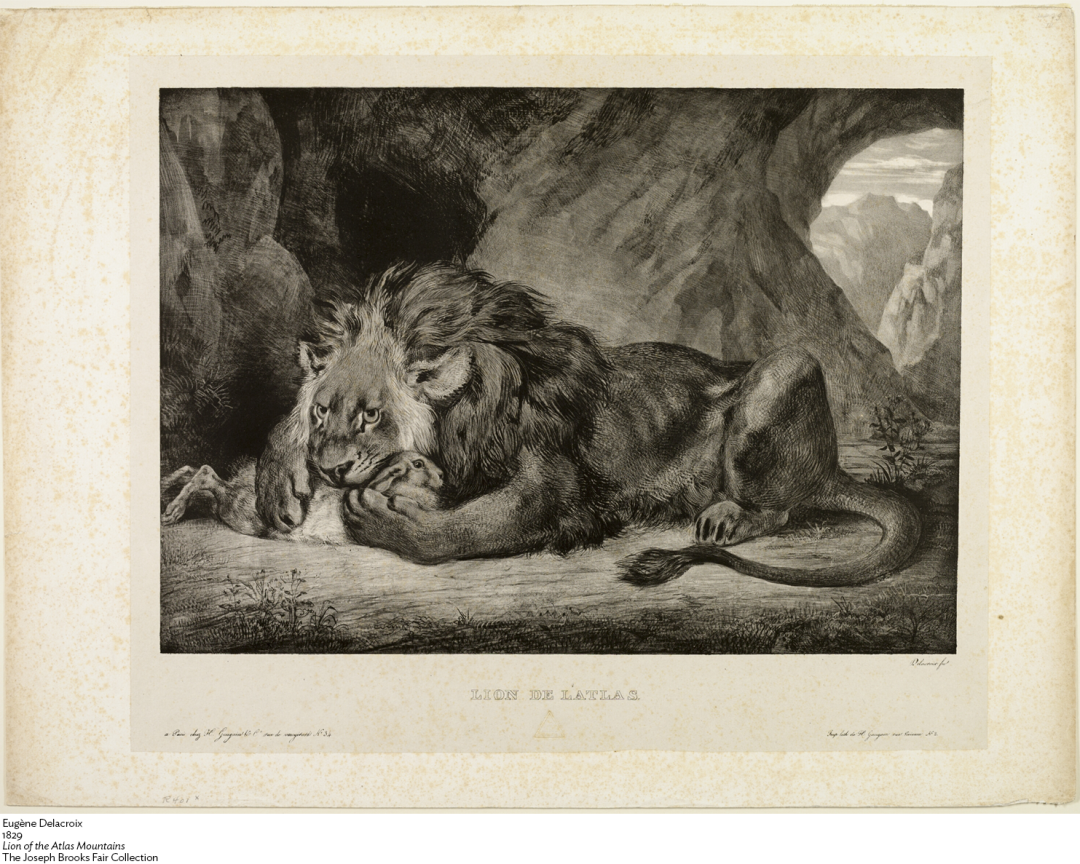

与之风格相对的,是法国画家欧仁·德拉克罗瓦(Eugène Delacroix)对虎的刻画。他崇敬自然界,常常去巴黎动物园写生,记录老虎和狮子是他恒久不变的兴趣。同时,他长期观察家猫的动态,这也有助于他对大型猫科动物形象的塑造。虽然他似乎从未在野外遇到过未被驯服的动物,但他笔下的猛兽总是富有原始的野性。

欧仁·德拉克罗瓦,《孟加拉虎》,1829年,芝加哥艺术博物馆,馆藏编号:1927.1645

欧仁·德拉克罗瓦,《阿特拉斯山脉上的狮子》,1829年,芝加哥艺术博物馆,馆藏编号:1927.1646

德拉克罗瓦笔触细致,这头孟加拉虎的形象十分立体,每一缕毛发都特别逼真。它压低身体,全神贯注地盯着远处一头刚捕获猎物的雄狮,窥测形势,伺机而动。